Para entender melhor a Guerra na Ucrânia é importante conhecer a história daquela região do Mundo; o modo como ao longo dos anos têm desenvolvido as suas relações internacionais, a sua geopolítica, a sua posição estratégica no cenário político, económico e social. A Líder falou com Heitor Romana, Professor Catedrático em Estudos Estratégicos pela Universidade de Lisboa, ISCSP, também Doutor em Ciência Política pelo ISCSP, e Docente de Geopolítica, Tomada de Decisão Estratégica e Intelligence Estratégica. O facto de ter sido já coordenador e autor de vários estudos sobre Intelligence Estratégica, da China à Rússia, dá-lhe mais do que credibilidade para nos apontar as pistas para o entendimento do que verdadeiramente opõe a Ucrânia à Rússia, ou melhor, o que oporá a Rússia ao mundo Ocidental. E a história é longa e antiga. Vamos contá-la em quatro capítulos, este é o primeiro.

Por: Catarina G. Barosa Foto: DR

Apesar de, por vezes, os factos ao longo do tempo parecerem indiciar este desfecho, Heitor Romana refere que “o facto de eu considerar que mais tarde ou mais cedo este cenário se iria concretizar, não significa que estejamos aqui na presença de um destino que tinha, inevitavelmente, de se cumprir e em relação ao qual a nossa posição seria de mero espectador e de aceitarmos isso” e adianta: “O Mundo no Pós Segunda Guerra Mundial viveu no quadro daquilo que eu designo de ‘lógica das consequências’. O conceito ‘lógica das consequências’ não é meu, é de um grupo de investigadores da Oxford que desenvolveram esta ideia que assenta na presunção de que as tensões e os conflitos entre os Estados, na procura da realização dos seus fins estratégicos, sejam eles quais forem, têm sempre o seu script, ou seja, um argumento auto justificativo.” Este modelo da “lógia das consequências” está também associado ao modelo do “ator racional”. Segundo Heitor Romana isso explica-se da seguinte forma: “Se um dos atores do sistema, dos que estiverem em confronto, por exemplo como sucedeu durante a Guerra Fria entre o Bloco de Leste, dirigido pela União Soviética, e o Bloco Oeste, dirigido pelos Estados Unidos; ou se quisermos também entre a NATO versus Pacto de Varsóvia, podemos concluir que as tensões existiam, mas os confrontos nunca se deram, ou seja, tratavam-se das proxy wars; as guerras feitas através de outros, através de terceiros, porque a lógica das consequências (com atores racionais) dizia-nos uma coisa que nós todos intuíamos, das crianças aos adultos: se houvesse um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética seria o fim do Mundo, o Mundo que nós conhecíamos. Mas também tínhamos a certeza de que isso não iria acontecer, com base no designado ‘equilíbrio do terror’. O terror era tão grande entre os dois blocos, a possibilidade de destruição total era tão grande, que nunca se efetivaria, por paradoxal que parecesse. E porque é que isso nunca aconteceria? Porque predominava o ‘modelo do ator racional’.”

A guerra feita através de atores racionais segundo o modelo da lógica das consequências permitia que se fizesse uma “definição muito clara dos dois lados, dos custos/benefícios envolvidos. Isto é, diríamos assim: o Bloco dirigido pelo Walter Washington tinha a leitura dos códigos do Bloco de Moscovo e o Bloco de Moscovo fazia a leitura dos códigos do Washington. Os atores envolvidos tinham os mesmos códigos. O confronto era feito nas chamadas proxy wars. A História das Relações Internacionais do Pós-Guerra, portanto, a Guerra Fria, está cheia de casos em que há o envolvimento indireto dos Estados Unidos e da Rússia Soviética sem haver a possibilidade de um confronto direto”.

Contextualizados estes modelos de atuação no âmbito das relações internacionais entre estados, é fundamental perceber se esses modelos se verificam nesta guerra a que assistimos entre a Rússia e a Ucrânia, segundo Heitor Romana, “a última vez que tínhamos assistido, no século XX, a uma quebra da lógica das consequências, isto é, o modelo do ator racional em que, se dizia, ‘bem, se eu der um passo errado, as consequências são de tal ordem que podem levar à minha destruição, e logo não dou o passo porque é racionalidade pura, científica, a dominar uma decisão estratégica’, a última vez que houve uma falha no modelo do ator racional, foi antes da Constituição dos dois Blocos, no início da Guerra no Pacífico, entre os Estados Unidos e o Japão. No dia sete de dezembro de 1941 o ataque japonês à frota americana do Pacífico, que praticamente ficou destruída e ninguém acreditava. A Operação Relâmpago é uma surpresa extraordinária porque os estrategos norte-americanos, os decisores políticos militares e a Intelligence norte-americana não acreditavam que os japoneses se atrevessem a atacar os Estados Unidos porque as consequências seriam extraordinariamente nefastas. Como foram, aliás. Logo, o que predominava nessa altura era o racional, ou seja, o ator que sabe ao que vai e, por isso, não vai correr riscos, porque os riscos são tão elevados que podem levar à destruição do Japão enquanto país como existia, e que foi o que aconteceu”.

Este modelo do ator racional permite estabelecer equilíbrios entre potências que têm também à sua disposição o poder nuclear, o que tanto assunta o Mundo. O poder nuclear deve funcionar de acordo com esta lógica das consequências e tendo na sua base o ator racional, como poder dissuasor e não como poder efetivo destruidor ou para atacar. Heitor Romana confirmam que “nunca seria para ser utilizado. Ambas as partes tinham esse código. Por isso é que eu lhe chamo ‘os códigos’, partilhavam o mesmo código geopolítico nesse sentido. Esse era o paradigma existente, que assentava no tal equilíbrio do terror, na deterrence, na dissuasão, mas que era uma dissuasão mútua. É evidente que nós fazemos a leitura de que NATO, o Bloco Ocidental, as Democracias Liberais ou Estados, enfim, os Estados do Ocidente, nessa altura os Estados partilhavam a conceção do Atlântico Norte, estava no ar que funcionavam assim, e a deterrence, a dissuasão de um Bloco acontecia porque sabiam que o outro Bloco tinha a capacidade para atacar. Aliás, o fim da União Soviética acontece quando a União Soviética se apercebe que, através da Guerra das Estrelas, no Programa da Guerra das Estrelas (Ronald Reagan teve um papel muito importante), há um desequilíbrio, mas é um desequilíbrio a favor do Ocidente, e não a favor da União Soviética. Esse desequilíbrio, dentro da Guerra das Estrelas, é o desequilíbrio que vai levar ao fim da União Soviética, ao fim de um regime, ao fim de um sistema político-ideológico baseado no desequilíbrio do terror. Esta é a minha leitura porque outros fatores, naturalmente, confluíram para que isso se verificasse”.

Retomando a Operação Relâmpago levada a cabo pelo Japão, é esta surpresa estratégica que dá origem, segundo Heitor Romana, ao desenvolvimento de vários estudos sobre o comportamento japonês e acaba por ser graças a esse ataque que é criado o serviço de Intelligence que vai dar lugar à CIA (Office of Strategic Service); formada por intelectuais, por cientistas e académicos, os mesmos que vão estudar o comportamento racional, ou irracional, de Hitler, e vão estudar o comportamento racional ou irracional do Imperador japonês. “Era preciso perceber como é que o modelo do ator racional estava a perder peso, por que estava a perder força. Era facto que, e voltando à Guerra Fria e aos anos 60, 70 e 80, o modelo do ator racional sempre funcionou. Na crise dos mísseis de Cuba, em que estava iminente um ataque nuclear, um ataque feito pelo Khrushchev contra os Estados Unidos, e em que estava também iminente a retaliação norte americana contra a União Soviética, mas nada aconteceu”, explica Heitor Romana enfatizando a força do modelo do ator racional.

Ainda sobre a evidência da força do modelo do ator racional motivado por uma lógica de consequências, uma história particular que nos conta Heitor Romana: “Lembro-me quando tinha 14 anos, de acordarmos de manhã e ouvirmos rádio – nessa altura não havia televisão – ‘A agência Reuters anuncia grave crise das relações entre os Estados Unidos e a União Soviética, iminente uma crise que pode redundar num ato nuclear inesperado’. E o que fazíamos nós? Cada um seguia a sua vida, levávamos a vida normal, porquê? Ninguém acreditava que isso pudesse acontecer, tal como não aconteceu dentro desta lógica do modelo do ator racional. Dormíamos descansados, vivíamos descansados, porque era o bluff das Relações Internacionais. Era o bluff entre superpotências”.

Mas podemos agora viver assim tão desancados quando Putin nos enfrenta com a ameaça nuclear? Para podermos responder a esta pergunta é relevante perceber que com o “fim da União Soviética, a lógica anterior dá lugar a um multissistema que nunca chegou verdadeiramente a afirmar-se, tal como esta crise vem demonstrar, nunca chegou verdadeiramente a encontrar o seu ajustamento. Andamos desde 1990 à procura de um ajustamento, e, trinta anos depois, esse ajustamento não se verifica. A partir de dada altura começamos a perceber que há sinais, começamos a verificar algumas brechas do modelo do ator racional, da lógica das consequências. Essas brechas estavam a dar lugar àquilo que eu designo da ‘lógica da contingência’ e o que é que isso significa por exemplo em termos de risco da atividade empresarial e do risco geopolítico?”, explica e questiona Heitor Romana.

A nova ‘lógica da contingência’ remete-nos para territórios de gestão de crises, de incertezas, como reforça o professor Heitor Romana: “Porque a lógica que vivemos é de uma constante crise. Essa é a dialética da vida das Relações Internacionais, mas ter a capacidade para nos anteciparmos às crises é que se transformou, e isso é que é para mim verdadeiramente novo. As crises que antecipávamos, vivíamos com elas. Agora, saímos de casa e não sabemos como é que vamos regressar. Saímos de casa com a cadeia de fornecimento definida, e quando chegamos a casa a cadeia de fornecimento já é outra e não sabemos como vai ser o dia seguinte. E nessa medida, a lógica da contingência tomou conta das Relações Internacionais, e da geoeconomia, e da geopolítica, e da vida dos empresários.”

Mas retomando os sinais de que alguma coisa estava a mudar, nesta ‘lógica das consequências’ dando lugar a uma outra ‘lógica de contingências’, veja-se a inimaginável saída do Reino Unido da União Europeia. Mais ainda: “Quando se dá a crise de 2014 na Ucrânia, que leva à tomada da Crimeia por parte da Rússia, a pergunta que fazemos é a seguinte: isto não era suposto acontecer? Não se fez nada, ninguém fez nada a pensar ainda na ‘lógica das consequências’. O ato estava praticado, a ação estava executada, mas quais foram as consequências? Não houve consequências. Podemos especular porque é que não houve consequências. A perceção que se tem, no meio académico, mas ninguém queria acreditar, era de que a Rússia iria reclamar um dia, sobretudo a Crimeia. Pois há um sentido histórico: a Crimeia é estratégica para a Rússia, é na Crimeia que está uma base naval russa que lhe permite, a partir do Mar Negro – se os turcos levantarem problemas – chegar às águas quentes do Mediterrâneo. Uma importância geoestratégica enorme. É evidente que podemos dizer: ‘mas os russos tinham lá uma base, a Ucrânia tinha-lhes permitido a concessão que era renovável, mas isso não era suficiente’.”

Este exemplo da anexação da Crimeia por parte de Rússia serve também como um sinal de que o modelo do ator racional estava a ficar abalado. Pois, segundo nos explica Heitor Romana: “Acontece uma coisa que nós julgámos que não ia acontecer. Porque tínhamos para nós, e agora eu falo enquanto analista geopolítico, a perspetiva de que a Ucrânia era uma espécie de sacro santo, que nunca ninguém tocaria na Ucrânia, porque a Ucrânia servia os dois lados em termos de tampão geopolítico. Servia o Ocidente, servia a Europa, os Estados Unidos, e servia à Rússia.”

Outros foram os sinais que se acrescentam a este cenário de mudança, “nos anos 2006, 2007, 2008, já a Ucrânia e a Geórgia tinham dado sinais de que, eventualmente, poderiam fazer parte da NATO. Nessa altura, a Rússia reagiu mal. Contudo, a Rússia, surpreendentemente, nessa altura não atuou. A acrescer, e para agravar este modelo de análise, acontece a eleição do Presidente norte-americano Donald Trump. A eleição do Trump é o exemplo máximo do fim da ‘lógica das consequências’. Os Estados Unidos elegem um homem com um perfil muito peculiar, foge dos cânones dos corredores de poder em Washington. Eu vivi em Washington um ano, há muitos anos, e apercebi-me como democratas e republicanos, no essencial, estão de acordo. Como, entre a elite de Washington e a elite de Georgetown, existe um acordo quanto à interpretação que têm dos interesses dos Estados Unidos no Mundo. Foi sempre assim. Trump corta com essa perspetiva. Trump vem de uma outra escola, é um empresário. Não é um homem político e isso altera completamente o quadro. Há paradoxos extraordinários, por exemplo, terá sido o Presidente norte-americano mais pacifista em termos de política externa, muito apoiado na conceção do excecionalismo, e numa ótica da América para os americanos. Isto é um sinal também de que o modelo do ‘ator racional’ tinha algumas vulnerabilidades, ninguém acreditaria que um homem com aquele perfil alguma vez viesse a ser Presidente da maior potência, foi uma surpresa para os americanos. Tudo é uma grande surpresa”.

Este artigo foi publicado na edição de primavera da revista Líder

Tenha acesso ao dossier Guerra na Ucrânia – Act now for peace aqui.

Subscreva a Líder AQUI.

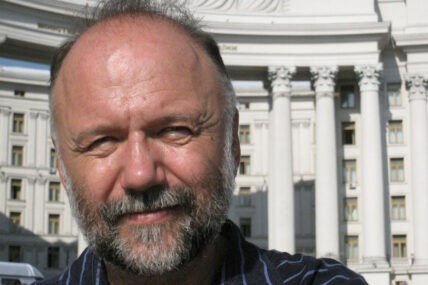

Fálamos via Zoom, enquanto em Portugal ainda era fim de tarde e na Ucrânia era já hora de jantar. Andrey Kurkov estava na cozinha e de quando em vez percebíamos que a sua mulher se ocupava com os afazeres domésticos. Estava concentrado na conversa e também tenso pelo momento que se vive no seu país. Olha para a realidade de uma forma lógica e destemida, não havendo espaço para lamentações ou abordagens sentimentalistas, importa apenas falar e explicar o que se passa naquele país, interessa falar a verdade e explicar ao Mundo quem é Putin, quem são os ucranianos, o que justifica esta alarvidade que todos os dias vemos em direto nas televisões e redes sociais. Putin está velho, doente e enlouquecido. Passou dois anos fechado num bunker a ler e a escrever. Viaja sempre com a sua sanita para garantir que ninguém tem acesso aos seus dejetos e ao seu ADN. Na sua cabeça, o Mundo persegue-o e ele persegue o Ocidente, desafia a ordem das coisas, mata sem dó nem piedade, vive sozinho, não tem amigos, nem família. Andrey Kurkov é um dos escritores ucranianos da era pós-Soviética, mais lidos. Traduzido em dezenas de línguas. Nasceu na Rússia, fala e escreve em russo, mas é ucraniano. Fez parte do KGB, foi Guarda Prisional em Odessa e desde então que escreve. Escreve novelas, ficção, sátira. É também Presidente do Pen Ucrânia. Falou em exclusivo para a Líder.

Fálamos via Zoom, enquanto em Portugal ainda era fim de tarde e na Ucrânia era já hora de jantar. Andrey Kurkov estava na cozinha e de quando em vez percebíamos que a sua mulher se ocupava com os afazeres domésticos. Estava concentrado na conversa e também tenso pelo momento que se vive no seu país. Olha para a realidade de uma forma lógica e destemida, não havendo espaço para lamentações ou abordagens sentimentalistas, importa apenas falar e explicar o que se passa naquele país, interessa falar a verdade e explicar ao Mundo quem é Putin, quem são os ucranianos, o que justifica esta alarvidade que todos os dias vemos em direto nas televisões e redes sociais. Putin está velho, doente e enlouquecido. Passou dois anos fechado num bunker a ler e a escrever. Viaja sempre com a sua sanita para garantir que ninguém tem acesso aos seus dejetos e ao seu ADN. Na sua cabeça, o Mundo persegue-o e ele persegue o Ocidente, desafia a ordem das coisas, mata sem dó nem piedade, vive sozinho, não tem amigos, nem família. Andrey Kurkov é um dos escritores ucranianos da era pós-Soviética, mais lidos. Traduzido em dezenas de línguas. Nasceu na Rússia, fala e escreve em russo, mas é ucraniano. Fez parte do KGB, foi Guarda Prisional em Odessa e desde então que escreve. Escreve novelas, ficção, sátira. É também Presidente do Pen Ucrânia. Falou em exclusivo para a Líder.